文/李彥範 慈濟大學護理學系專案講師

全家福合影,李彥範與爸、媽、妹妹一家三口。

一年多前,某次媽媽打電話來,說爸爸一直抱怨喉嚨痛,吞東西有困難, 喉嚨還腫了起來。我心裡揪了一下,請媽媽還是帶爸爸去附近大醫院檢查。 對於兩位不喜歡看病的老人家來說,我對他們的衛教(還是說教?)都是 多餘的,菜市場的三姑六婆和地下電臺賣藥的激動主持人,都比我還要可 信。

我耐住性子繼續說服媽媽:「萬一是癌症怎麼辦?聽起來真的很像。你 們都繳那麼多健保費了,去大醫院給醫師檢查看看又不會怎樣,是的話就趕 快治療,不是的話也不用像現在一樣東想西想。你們去診所看,也沒 X 光 也不能抽血,醫師為了確診還不是要把你們轉到大醫院。」平常很少聽我話 的媽媽,這次竟也乖乖的帶爸爸去醫院檢查,檢查結果竟被我的烏鴉嘴說中 了。

那時,遠在花蓮的我,還在急診室工作,幫不了他們太多。好在當時妹妹 全家人已經從大陸離職回來,和爸媽住在一起,但是爸爸突如其來的生病, 讓媽媽暫時無法當保姆帶妹妹的小孩,妹妹也只好把她的女兒往先生老家那 邊送,還好孩子還小,在哪都能睡能玩,只是聽妹妹說,女兒偶而會叫媽媽、 找媽媽,讓她很難受。頓時,我成了他們的依靠,成了家中的 Key Person(舉 足輕重的人),醫療上的決策者,他們總是詢問我的意見,彷彿和我講講電 話,就可以減少一點點不安。但我卻常常被老媽惹毛,因為她記不起來爸爸 做的是什麼檢查?醫師開什麼藥給他吃?許多就醫過程,還是靠妹妹和她老 公的描述,東拼西湊起來的。媽媽只敢問我何時放假?不敢提出要求我回臺 北,那時候真的會覺得自己很可悲,十幾年醫院的臨床訓練讓我成了一個專 家,爸媽他們養出了一個護理專家,但在這個時刻卻不能在他們身邊照顧和 陪伴。

當時的我,正在為離開急診室鋪路。上班時,找可以接手副護理長位子的 人選,開始把手上的業務一個個交接給我信得過的同仁;下班後就寫履歷表, 上網找可以去哪家學校當實習老師。醫院的主管同事和朋友的慰留話語我都 左耳進右耳出。放假時就把愛狗寄放朋友家或送去寵物旅館,衝回臺北陪伴 家人。

爸爸在過年前住院,做了電療、化療,我回臺北陪伴兩位老人家度過這 次的難關。這不是我第一次在醫院過年,但卻是我第一次在醫院以家屬的身 分過年。在慈濟醫院工作十幾年,因為忙碌的關係、因為我也沒有渴望過年 家族團聚的關係,大概只有兩三次是過年時和父母好好吃頓年夜飯的。這一 次,他們的兒子雖然陪在他們身邊,不是在急診衝鋒陷陣,但是爸爸只能從 胃造口喝管灌牛奶,媽媽仍然盡力炒了豐盛的年夜飯給我,但她自己沒吃多 少。看著臉書上大家瘋狂貼著誰家的年夜飯怎麼澎湃,我開心不起來,倒也 沒難過,就是感覺心像空了一樣,情緒被上帝抽走了一樣,空白如紙。

對一個急診護理師來說,癌 症治療是我們陌生的領域,我看 的、照顧的癌症病人,都是被癌 痛折磨的病人,在止痛針嗎啡打 下去後,苟延殘喘的活著,若非 一個好友剛好是耳鼻喉科的病房 護理長可以當我諮詢的對象,我 也不會如此平靜。

下咽癌末期的爸爸,在接受完完整的電療化療後,醫師說檢查腫瘤 已經消失,治療成效很不錯。但是治療之後的後遺症,卻成為另一個 災難的開始。是不是他的一生,已經有太多的苦難?他無法再承受更 多的病痛在他身上。電療後的喉嚨乾痛和吞嚥困難,止痛藥造成的便 秘,還有化療後造成的胸口悶和頭暈,以及胃造口的不舒服,讓他時 時刻刻都無法忍受。即使我說再多,媽媽說再多,他依然無法好好配 合服藥,不按時去做吞嚥復健,不願意和媽媽出門運動。但倒是常常 拖著媽媽帶他回醫院看病,看耳鼻喉科、看血液腫瘤科、看胸腔內科、 看心臟科、看腸胃科、看神經科,一個禮拜去個三到五天,一次看個 三到四科,看到那邊的醫師看到 他就怕。大病初癒的爸爸,成了 我最反感的那種病人,不願意好 好照顧自己,卻一直來看病拿藥, 以為多看幾次醫師病就會好了一 樣。

第一次,我知道原來爸爸很怕 死,原來面對病痛的折磨,他變 得很不勇敢。

在電視機面前大罵政客壞蛋賣臺的爸爸不見了,會為了幾根頭髮或垃圾 而修理我們的潔癖爸爸消失了。現在在我面前的他,唯唯諾諾的,整天待 在家裡,公園也不去了,家裡樓下的菜市場也不去,即使媽媽氣急敗壞地 唸他罵他,他還是像個沒澆水的盆栽一樣,慢慢地枯萎下去,要不長時間 躺在床上,要不窩在醫院看門診一整天。

我看著家裡破百包的藥袋,除了傻眼,我也不知道要說什麼。我也只能 像個護理師一樣,教媽媽怎樣管灌牛奶,怎樣照顧好胃造口,怎樣使用這 些藥物,並提醒她有空時也要把自己顧好。而我,也試著讓自己正常的過 生活,該出國玩的時候出國玩,該運動該吃美食時也開心的去享受,面對 慈濟大學新職場的挑戰,我也努力的適應。只是在與死亡陪伴的日子裡, 你會開始把生命中的許多事情拿出來檢視一番,檢視自己是不是太拼命 了?要不要放過自己一馬?

在談離職的時候,某個對我期望很高的 主管跟我說:「我覺得你自從研究所畢業 後,就讓自己的生活過得太鬆散了。」她 希望我可以趕快去讀完博士班、去多做些 研究、把英文練好並代表醫院去國外交流 交流,她更期待我能幫醫院做更多事。但 是對我來說,這些已經不是生命中很重要 的事情了。五年前《ER男丁格爾》出書 後至今,它幫助了不少人,鼓舞了不少人, 但是也讓我厭倦了做別人的典範,害怕別 人把我當典範。可不可以,在接下來的生 命裡,就做做我自己?在身體還行、在沒 被金錢捆綁的日子裡,做做我想要的自己?也不是墮落,就是在生命馬拉 松中,讓我散步散步,欣賞一下周遭的風景吧!至於何時散步何時起跑? 既然是我的生命,就讓我自己決定吧!即使死神明天出現在我面前,我會 跟他說,該努力的地方我很努力,該享受的地方我很享受,已經夠了。努 力放下別人給我的掌聲和期許,是死亡讓我學習到的功課。

爸爸得癌之後,我有稍微提了一下安寧療護,我只有請妹妹和媽媽 有空的時候看一下我轉貼的網站。但當時每個家人心慌意亂,主治醫師 又說爸爸接受過電療化療後治癒率很高,醫師也還沒跟爸爸談起 DNR (拒絕施行心肺復甦術),於是我便沒有再提起。直到今年年初,爸 爸的下咽癌又復發了,我才興起了和家人再談 DNR 的念頭。

去年十一月初,爸爸做了一次複檢,醫師表示爸爸癌症沒有復發, 但是他總是覺得自己呼吸喘,全身很疲倦,全家人也沒有當一回事, 因為連醫師也跟爸爸說:「其實你身體檢查沒有什麼問題,我覺得你 是太焦慮了,你應該去精神科看一看。」但爸爸不止呼吸喘,吃東西 還容易嗆咳。我和媽媽總會唸他你吃太快吃太大口了,你就小口小口 吃,不然會嗆到。我們給他家裡最小的湯匙,避免他又吃太大口嗆咳。

某次回臺北前幾天,媽媽緊張的說爸爸嗆到了,呼吸很困難,她叫 了一一九過來,EMT 急救員幫爸爸做了哈姆立克急救法(異物哽塞處 理法)後,爸爸就好了,但也沒有東西被壓出來,推測應該就是口水 或者米湯就是卡在喉嚨下不去。當時胃造口管已經拔掉的爸爸,一定 要從口進食,媽媽說爸爸這幾天都會嗆到一到兩次,她都要在爸爸背 後環抱他做哈姆立克急救。而當天晚上,爸爸還真的在我面前嗆到, 我第一次幫真人做哈姆立克,但在壓的時候爸爸肚子會刻意出力,根 本壓不下去,隔了數分鐘後他才漸漸恢復。我無法想像,這幾天活在 爸爸隨時嗆咳恐懼裡的媽媽,心裡是怎麼想的?

我告訴媽媽,如果爸爸下次再嗆咳,直接送去急診室插鼻胃管別硬 撐了,再嗆咳會吸入性肺炎的,爸爸的身體已經瘦成這樣,得肺炎的 話恐怕熬不過。隔沒多久,家裡接到了醫院通知爸爸住院,而我也差 不多帶完了實習,可以放寒假回臺北照顧他。因為爸爸,我已經習慣 回臺北就是往醫院衝的日子,我好像也沒因為離開慈濟醫院,就比較 少待在醫院裡。與其說自己擔心爸爸(當然不是沒有),應該說我更 擔心媽媽。讓媽媽天天睡在醫院的陪病床,不如換成我去睡,我更怕 家裡又多出第二個病人。

失眠的人,睡在超窄的陪病椅上,聽著爸爸因病而超級大聲的鼾聲,快要 把我搞瘋。做完檢查,等著醫師來跟我們討論報告和接下來的治療的等待 期,真的是難熬的,但是做完電療化療不到一年就復發,真的太快了,讓 我警覺到不和媽媽妹妹及妹婿談 DNR 是不行的了。

經過了幾天的等待,忙碌的主治醫師跑來跟我們說,爸爸的下咽癌在原 側長出來了,只是這次從後壁長到了前面,一半的甲狀腺被吃掉了,頸動 脈也被癌細胞包住了,如果要開刀的話會很拼很拼,而且氣切管裝上去後 應該就拿不下來了。認真的主治醫師,還在晚上找了四、五位醫師討論我 爸爸的治療計畫,討論怎樣開刀。

我問爸爸:「你想開刀嗎?如果開刀後氣切管拿不下來你可以接受嗎? 還是我們選擇安寧療護呢?」爸爸沒有回應我,我不知道是因為這一年來 爸爸神智愈來愈不清楚的關係(有像老年失智症的症狀),還是對他來說 選擇哪條路都是茫然且令人不安。我是家裡第一個跳出來反對爸爸積極開 刀治療的人。媽媽和妹妹和所有家屬一樣,聽到開刀彷彿就抱住了希望一 樣。我上網 google 給他們看爸爸的癌症長在哪裡,讓他們看什麼是氣切 管,跟他們講後續氣切管所有的照護問題,跟他們分析不願意積極復健且 排斥胃造口的爸爸,如果再加上氣切管,還有開刀後的補皮治療等等,這 是他能承受的嗎?這是我們能承受 的嗎?我也開始利用零碎的時間和 機會,讓他們開始了解什麼是安寧 療護,除了開刀,我們和爸爸還有 另一條路可以選。

住院期間,耳鼻喉科醫師經過我 同意後,在內視鏡的幫助下,幫爸 爸插上了鼻胃管。從內視鏡的監視 器畫面上,我看到了爸爸咽喉的腫 瘤,已經把氣管和食道的入口塞到 很小很小,小到讓我覺得失去了希 望。回到病房後,我不讓他立刻躺 到床上,我帶著他在病房的走廊散 步,跟他說:「爸爸,好好的配合醫師,這個鼻胃管不要拔,你想要 活下去,就要每天早晚出來走走, 把自己的身體養壯一點。」我不知 道他聽懂沒,但那個畫面,他反而 像個孩子,乖乖的和我在病房走廊 走了五六圈。妹妹問我,爸爸有沒 有決定要開刀呢?還是想要安寧療 護呢?我回她說:「我問過好幾次 了,但他始終沒有給過我答案。但 有一次他說他很累,他想安樂死。」 看著這個小我一歲的妹妹,這個從 小和我受苦受難長大的妹妹,我也 不忍問她有什麼感受。畢竟,面對 死亡的抉擇,已經讓人很沈重了。

在某次看門診的時候,我主動提 起了 DNR。但主治醫師跟我說,現 在直接開刀對爸爸來說很危險,我 們可以先選擇做標靶治療和化療, 等腫瘤比較消後,再來開刀治療。 我回花蓮前也一再囑咐若是爸爸臨 時要急救,叫一一九掛急診時,記 得跟醫院說爸爸要 DNR,不要插管 急救。

在等待醫院通知入院前,爸爸 又因為呼吸喘掛急診了。在奔回臺 北的火車上,媽媽緊張地問我何時 到?坐捷運時又打了一次,坐接 駁車時又打了一次,且電話上非常緊張,完全說不清楚醫師在幫爸爸做什麼治療。我衝到了病房,才知道原 來爸爸在急診已經插管失敗過一次了,現在病房叫了麻醉科醫師來幫忙插 管,但是爸爸的聲帶已經完全麻痺緊關了,第二次插管失敗,只好改成用 氧氣面罩使用。

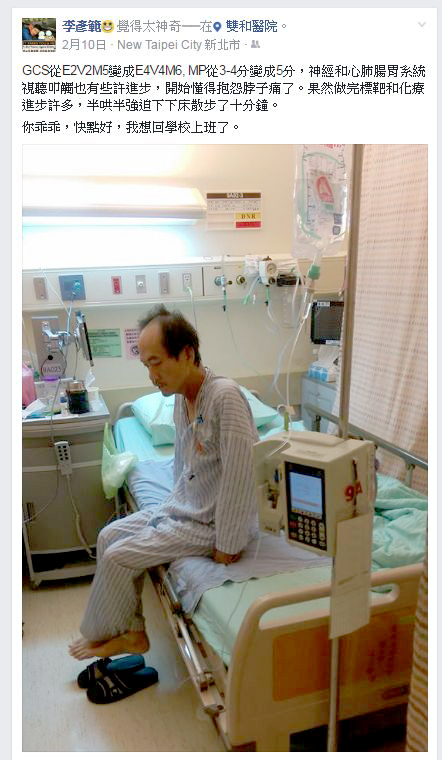

於是,我又陪著爸爸住院,並讓媽媽簽了 DNR。治療期間,不僅要再次 忍受他的鼾聲,還要一兩個小時幫他抽痰、倒尿。主護不敢幫他抽痰,怕 戳破腫瘤造成大出血,我跟她說:「沒關係,我來抽就好,我只有在喉嚨 這邊抽一抽,我會小心的。」在做完第一次的標靶和化療後,感覺爸爸呼 吸喘的症狀好了很多,管灌的吸收也愈來愈好,第二天我就逼著爸爸下床 走路復健,爸爸復原的狀況也超出醫護人員的想像。就這樣,晚上我照顧 爸爸,白天媽媽來接班讓我回家睡覺,熬過了前幾天。對於有時間壓力, 不得不回花蓮準備開學上課的我來說,爸爸的好轉無疑是個好消息。

爸爸還沒出院,我就趕回來花蓮上班。媽媽禮拜六打電話來說爸爸出院 了,但禮拜天早上我又接到媽媽的電話,說爸爸剛剛暈到差點跌倒。又來 了!真的接近崩潰邊緣的我,線上指導媽媽先幫爸爸量血壓,媽媽說電動 血壓計量不到,我線上指導她怎樣摸脈搏,媽媽說摸不太到手腕的脈搏, 感覺很弱,而且爸爸一直說頭暈想睡覺。我跟媽媽說那就讓爸爸休息一下, 如果他下午還是這樣,就趕快送他掛急診,我怕他血壓太低。當時妹妹和 妹婿回臺南看他們孩子,媽媽整個人很慌亂,後來和我通了數次電話,評 估爸爸狀況沒改善,只好請媽媽趕快送爸爸去掛急診。晚上趕回臺北的妹 妹和妹婿,也在急診待了一整晚,說爸爸一直待在急救區裡面,用上了升 壓劑拉血壓,急診醫師跟他們說白血球掉得很低。而半夜在花蓮的我,買 不到火車票的我,只能等到早上跟學校請事假後,儘量趕回臺北。好不容 易趕到醫院,看到爸爸已經被打上CVC(中央靜脈導管),被戴上BiPAP(非 侵入性呼吸器),被擺在急重症留觀區照護。當時早上只有媽媽陪在他旁 邊,我看到並沒有做保護性隔離,我問了問護士爸爸的 ANC(嗜中性白血 球)多高,而急診護理師卻聽不懂我問啥時,其實當下內心想動怒,但是 看著她一個人要照顧六個重症病患,又為她感到可憐。

看著拉不起來的血壓,我提醒媽媽趕緊跟臺北這邊的親戚和南部的 親戚說爸爸的狀況了,我沒有跟媽媽說,其實是請他們來看爸爸最後 一眼。當時爸爸已經昏迷不清醒了,且躁動不安,不斷地把被子踢掉, 任憑我們呼喚也沒有張開眼睛。坐在急診室裡,我教著媽媽怎麼幫爸 爸翻身,怎麼幫他換尿布。中午,帶媽媽去外面吃午餐,聽著她有一 句沒一句的聊著爸爸相關的話題,有抱怨、有難過、有不捨。後來護 理師白班和小夜交接班時刻,我們被通知有了床位,忙碌的急診護士 親自帶我們上去住院。我等到妹妹下班後,請她幫忙顧一下爸爸,我 跑去買了尿布和人工皮,和妹妹親自幫大便失禁的爸爸換上乾淨的尿 布,把他屁股的傷口和臉部面罩壓出的褥瘡貼上人工皮,妹妹驚訝的 看著我說:「你在醫院工作時,也要做這些嗎?」我說:「對啊!就 算我當到護理長還是會做這些事,不然我怎麼帶下面的人?」跟妹妹 和媽媽交代幾句後,便去臺北車站趕火車了。

在等火車時,我接到學校老師傳來的簡訊,說明天的課我不用去, 接下來的幾天課也可以幫我上,請我留在臺北好好照顧爸爸。我跟老 師說不用擔心,我都已經跟家人交代好了,我可以自己回去幫學生上 課。坐在火車上,我問自己:「回花蓮教書,是想要暫時逃離這個情境? 還是我希望把學生教好,別像那個急診護士一樣呢?」我沒有答案, 一路發呆回花蓮,回到家沖了個澡後,便沉沉睡去。

早上六點,我聽到客廳手機電話響的聲音,拿起來看,發現是妹妹 打的,而且她半夜三點還有打了一次。回撥之後,妹妹跟我說:「爸 爸走了,半夜三點的時候。他走得很平靜,沒有躁動不安,也沒有大 小便失禁,乾乾淨淨的離開的。」「嗯,好,我會跟學校請喪假趕回 去。」放下電話,我繼續坐在床上,有些不知所措。即使我那麼努力 的讓爸爸和全家人做好 DNR 的準備,但是當爸爸生命盡頭那天到來時, 我還是不知道自己該怎樣好好的去面對。

再度坐火車趕回臺北,我很感謝上帝的安排。如果我還在急診室, 我換得出這麼多假來陪爸爸走完最後一段路嗎?如果我去其他的學校 當實習老師,真的有人可以幫我卡班帶實習嗎?如果我沒有在這段時間幫家人做安寧療護的衛教和心理建設,爸爸會以什麼樣的狀態在我 們面前離開?我看過許多喉頸癌在我面前大噴血的樣子,我無法想像 媽媽和妹妹看到這畫面可否接受?雖然媽媽默默的掉了許多淚,但是 我可以感受到她已經可以面對爸爸的死亡了,至少不是在毫無準備的 狀況下。許多見過的、沒見過的親戚,都到醫院的往生室幫爸爸上香, 安慰並陪伴著媽媽。我和妹妹及妹婿,也陪著媽媽處理著繁瑣的喪葬 和死亡流程。爸爸的喪禮是用一般習俗的方式,為了媽媽,我照樣拿 香拜地藏王菩薩、拿香聽著誦經祭拜佛祖。對於一個基督徒來說,這 很不容易,但這是我選擇陪伴爸爸走過最後一哩路的方式,也是我對 媽媽貼心的方式,讓她在眾多親戚面前,不用再解釋什麼、多說什麼。

再見了、安息了,爸爸。再多的傷害和傷痛,在死亡面前我都已放下, 我會讓自己和媽媽好好的過生活。雖然我沒享受過被父愛包圍是什麼 感覺,但是你仍盡力的把我和妹妹扶養長大。謝謝你的體貼,沒有久 病臥床,讓我們的生活不會跟著一起長期受苦,也讓我和妹妹有機會 陪你度過這段難熬的日子,沒有留下遺憾。如果還有來生,如果來生 還是相見,希望我們之間能多一些快樂、多點關心和擁抱,多些美好 的回憶可以想念。你的路已經跑到終點,而我,還要繼續跑下去。